Forschung

Was die Forschung untersucht und herausfindet, wird durch Wissenstransfer greifbar und verständlich.

Und ermöglicht so sinnvolles und effektives Handeln für die Meere .

Meeresspiegelanstieg bedroht New York City

Wissenschaftler:innen aus den USA legen nahe, dass New York spätestens 2100 stark von Überschwemmungen betroffen sein wird, die die gesamte Innenstadt überfluten werden. Indem sie zehn aktuelle Klimamodelle auswerteten, stellten sie fest, dass der Meeresspiegel an der Ostküste der USA besonders schnell ansteigt und bis zu 21 Zentimeter über dem globalen Durchschnitt liegen könnte. Außerdem könnte sich das Tempo des Meeresspiegelanstiegs bis 2100 im Vergleich zu heute verdoppeln. Die Ursache für den schnellen Anstieg sehen die Wissenschaftler:innen im Abschmelzen der Gletscher in Grönland und in der thermischen Ausdehnung des Wassers.

Diese Prognose ist fatal, da entlang der Ostseeküste der USA die größten Metropolen liegen, die sich zudem nur knapp über dem Meeresspiegel befinden. Schon ein Meeresspiegelanstieg um 45 Zentimeter wäre zum Beispiel fatal für New York City, das weniger als 40 Zentimeter über dem Meeresspiegel liegt.

Der Nordatlantik reagiert aufgrund der Nordatlantikzirkulation sehr sensibel auf klimatische Veränderungen. Indem Gletscher schmelzen, setzen sie sehr viel Süßwasser frei. Dies könnte diese natürliche thermohaline Zirkulation verlangsamen und weitere klimatische Veränderungen sowohl in Nordamerika als auch in Europa bewirken. Ein weiterer Strom, der durch die Erderwärmung beeinflusst wird und deshalb die Erderwärmung weiter befeuert, ist der Zirkumpolarstrom in der Antarktis. Diese zwei Strömungen sind Beispiele für Kipppunkte, die die Menschheit nicht überschreiten darf, wenn die Erderwärmung noch begrenzt werden soll.

Den Artikel Meeresspiegelanstieg bedroht New York City vom 17.03.2009 findet ihr bei SCINEXX.

WWF: Gefahr von Ölschiffsunfällen ist groß

Pressemitteilung, 19. März 2009, WWF

Frankfurt – 20 Jahre nach der Havarie der Exxon Valdez in Alaska – einer der größten Umweltkatastrophen aller Zeiten – ist die Gefahr einer Wiederholung groß. Das ist das Ergebnis einer heute veröffentlichten WWF-Studie „Lessons not Learned“. Demnach gibt es noch immer keine Techniken, um im Falle einer Ölpest deren Folgen wirksam verringern zu können. Zugleich breitet sich die Ölindustrie in der Arktis immer weiter aus, und durch das Schmelzen des Eises auf den arktischen Meeren wird die Schifffahrt in bislang unzugänglichen Gebieten möglich. Der WWF verlangt deshalb „No-Go-Areas“ wenigstens für die empfindlichsten Meeresgebiete in der Arktis. So müssten etwa die Bristol Bay in Alaska, aber auch andere Regionen der Welt wie die Umgebung der Lofoten in Norwegen für die Durchfahrt von Tankern und für die Förderung von Öl gesperrt werden.

„In den letzten 20 Jahren hat sich nur wenig getan, was den Schutz der Arktis vor einer Ölpest verbessert hat“, so WWF Meeresexperte Hans-Ulrich Rösner. „Gleichzeitig ist das Risiko einer neuen Katastrophe gestiegen. Die Ölindustrie versucht an immer mehr Stellen der Arktis Öl und Gas auszubeuten. Und ausgerechnet der ebenfalls vom Menschen verursachte Klimawandel sorgt durch den Rückgang des Eises auch noch dafür, dass immer mehr arktische Meeresgebiete für die Industrie zugänglich werden, dort neue und riskante Schifffahrtsrouten entstehen können.“

Die Folgen des Unfalls der Exxon Valdez vor 20 Jahren sind nach den Ergebnissen der Studie noch heute dramatisch. Trotz eines riesigen Aufwandes bei der Bekämpfung dieser wohl teuersten Ölpest aller Zeiten sind erhebliche Mengen des Öls noch in der Umwelt vorhanden und leicht unter Steinen oder im Boden zu finden. Dies hängt auch mit der arktischen Umwelt zusammen, da Öl bei niedrigen Temperaturen langsam abgebaut wird.

„Viele wild lebende Arten und Fischgründe haben sich bis heute nicht erholt, die Lebensgrundlagen der Fischer wurden zerstört, und die Wirtschaft in Alaska hat Milliarden von Dollar verloren. Wir müssen weitere Unfälle dieser Art unbedingt verhindern“, so Rösner.

Der 300 Meter lange Großtanker Exxon Valdez war am 24. März 1989 im Prince William Sound in Alaska trotz guten Wetters auf Grund gelaufen. Danach liefen 40.000 Kubikmeter Rohöl aus und verpesteten das Ökosystem – mit riesigen Folgen für die Natur sowie für das Leben und die Kultur der Bewohner der Region. 2100 Kilometer Küste wurden verschmutzt, 250.000 Seevögel, 4000 Seeotter und 300 Robben starben. Auch die Wirtschaft Alaskas wurde schwer getroffen. Allein die Verluste für die regionale Fischerei betrugen mindesten 286 Millionen Dollar. Die Schäden für Natur und Wirtschaft halten bis heute an, denn noch immer befinden sich Gifte der Exxon Valdez in der Nahrungskette.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim WWF.

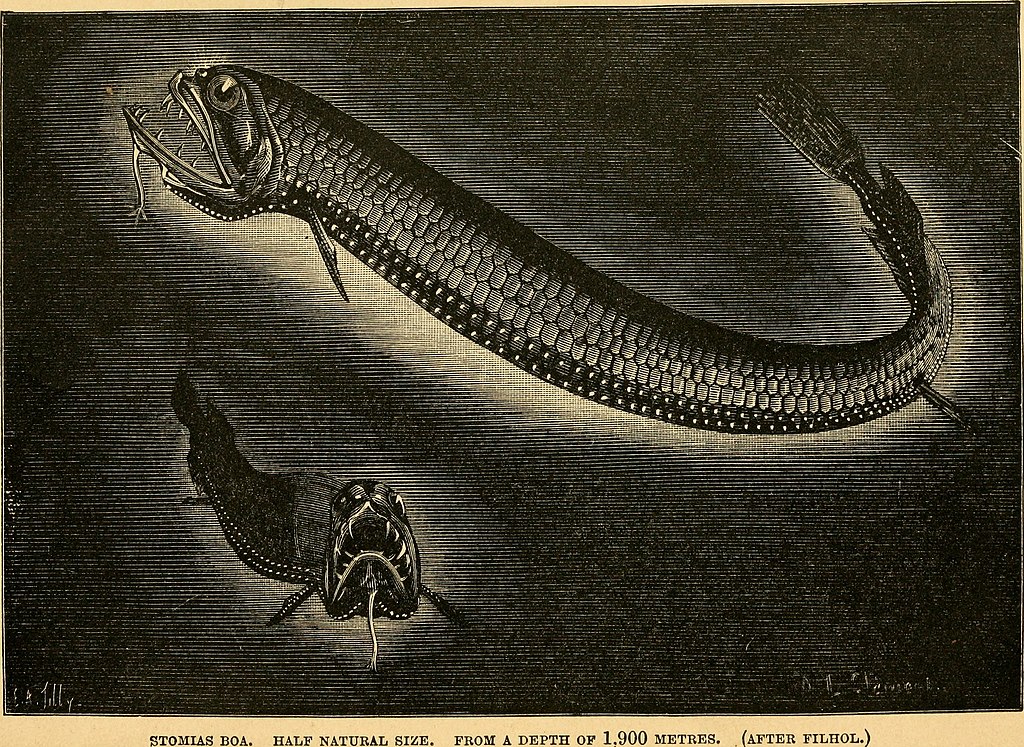

Hüpft wie ein Frosch: Neuer Tiefseefisch entdeckt

Bei dem jetzt entdeckten Tiefseefisch Histiophryne psychedelica handelt es sich um eine neue Art, die der Art der Anglerfische und der Gattung der Histiophryne angehört. Psychedelica unterscheidet sich jedoch in vielen Merkmalen von anderen Anglerfischen, da er sich hüpfend fortbewegt: Er stößt sich mit den beinartig ausgeprägten Flossen vom Meeresboden ab und sinkt wieder zu Boden. Zudem besitzt er keine Angel oder einen anderen Köder, mit dem er seine Beute anlockt. Vielmehr ist er sehr scheu und tarnt sich mit seinem wild gemusterten Köper im Sediment. Allerdings ist Psychedelica – anders als andere Anglerfische – nicht in der Lage, seine Musterung an die Umgebung anzupassen. Auch sein weiteres Aussehen unterscheidet sich von anderen Arten: Seine gebogene Schwanzflosse und die Hautfalten lassen ihn wie einen Ball erscheinen und seine Augen sind – ähnlich wie unsere Augen – nach vorne gerichtet, sodass sich seine Sehbereiche überlappen.

Den Artikel „Psychedelischer“ Anglerfisch hüpft wie ein Frosch vom 26.02.2009 findet ihr bei SCINEXX.

Ein weiterer Tiefseefisch, der jedoch auch als Speisefisch auf unseren Tellern landet, ist der Orange Roughy. Wie wir in unserem Blogbeitrag Tag des Artenschutzes: Tiefseefisch – Orange Roughy erklären, ist er ist aufgrund der rücksichtslosen Fangmethoden vom Aussterben bedroht.

In dem Blogbeitrag So tarnen sich Fische in der finsteren Tiefsee erfahrt ihr außerdem, was Tiefseefische mit Paradiesvögeln gemeinsam haben.

Kalte Quellen: Forscher:innen gehen auf Tauchstation

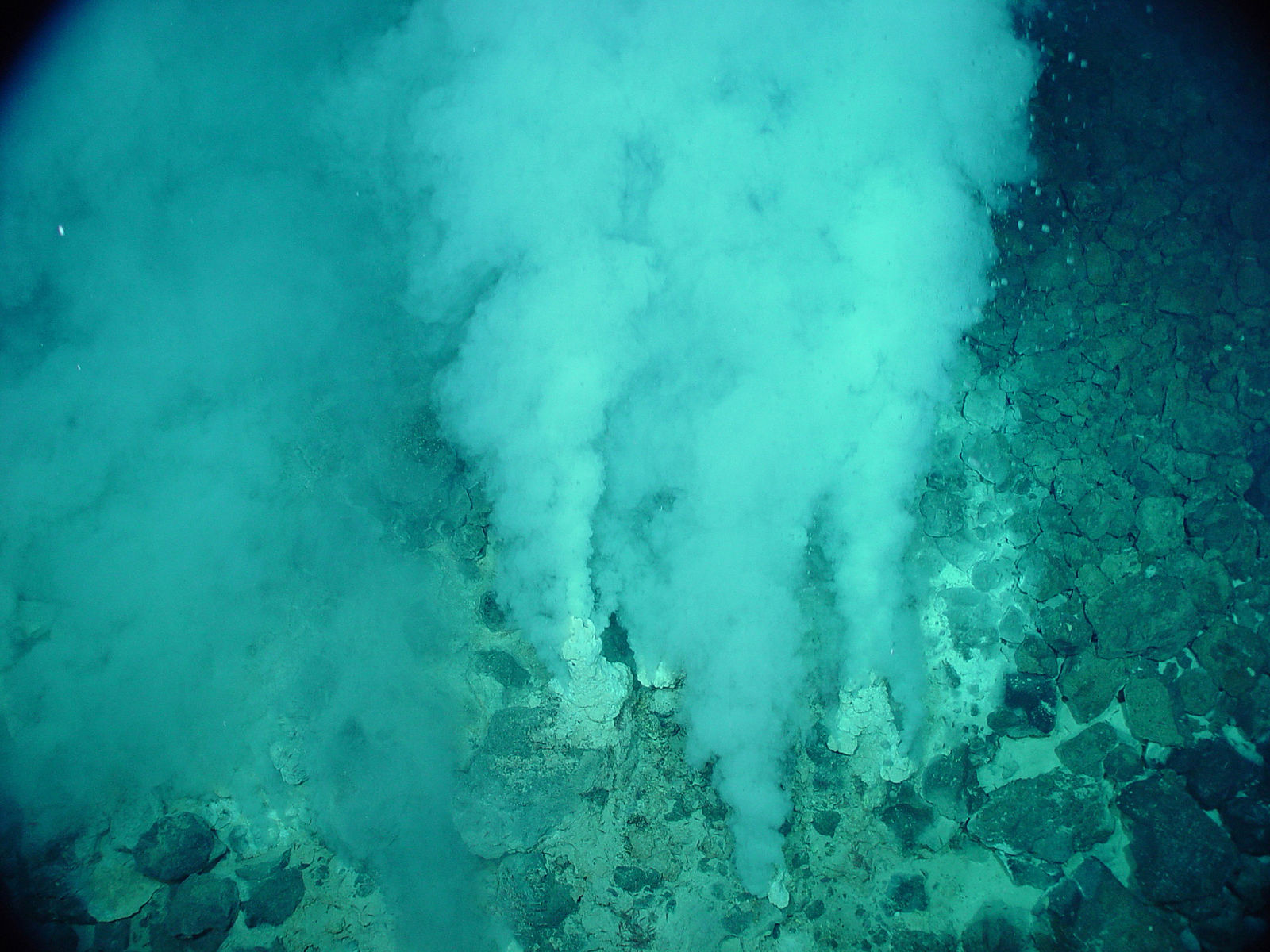

Forscher:innen haben die Biodiversität an Methanquellen in der afrikanischen Tiefsee untersucht. An sogenannten kalten Quellen existieren nur sehr angepasste Lebewesen, die ohne Licht, mit enorm hohem Druck und giftigen Verbindungen, die aus den kalten Quellen austreten, auskommen müssen. Trotzdem enthält der Meeresboden in der Nähe von kalten Quellen ein Drittel der weltweiten Biomasse: In einem Gramm Meeressediment können sich mehrere Milliarden Zellen von Bakterien und Archaeen befinden, da kalte Quellen – abgesehen von den genannten lebensfeindlichen Bedingungen – Methan und andere Kohlenwasserstoffe liefern, die lebenswichtig für anaerobe Bakterien sind. Indem die Bakterien durch ihre Aktivität eine gleichbleibende Konzentration der Kohlenwasserstoffe im Sediment sicherstellen, haben sie ebenfalls eine wichtige Rolle im Kohlenstoffgleichgewicht inne.

Den Artikel Forscher gehen auf Tauchstation von Christina Beck vom 27.02.2009 findet ihr bei SCINEXX. Dort ist auch der von den beteiligten Wissenschaftler:innen geführte Blog über die Expedition zu finden.

UPDATE: 2013 beweist eine internationale Forschungsgruppe, dass in der unter dem Sediment liegenden ozeanischen Erdkruste Leben existiert. Diese Erkenntnis stellen wir in dem Blogbeitrag Forscher:innen finden Leben in der ozeanischen Kruste vom 15.03.2013 dar.

Da die Bakterien in dem Tiefseeboden sehr unzureichend erforscht sind und gleichzeitig so einen großen Teil der Biomasse ausmachen, scheint es unverantwortlich, wirtschaftlichen Interessen wie dem Tiefseebergbau oder dem Fischfang in der Tiefsee nachzugehen. Wahrscheinlich würden wir Gleichgewichte zerstören, von denen wir nicht einmal ahnen, dass es sie gibt.

IDW: Walfang ist keine Lösung

Pressemitteilung, 13. Februar 2009, Informationsdienst Wissenschaft

Studie einer Freiburger Wissenschaftlerin widerlegt die Hypothese, dass Großwale in tropischen Gewässern der Fischerei die Fische wegfressen

In den vergangenen Jahren haben Japan und andere Walfangnationen vermehrt behauptet, dass Wale in Hinblick auf Nahrungsressourcen in direkter Konkurrenz zur Fischerei stünden und Schuld seien am Rückgang und teilweisem Zusammenbruch von Fischbeständen. Aus diesem Grund, so argumentieren Walfangsbefürworter häufig, sei die Dezimierung von Walbeständen ein geeignetes Mittel, um Fischfangmengen zu erhöhen.

Die Meeresbiologin Dr. Kristin Kaschner, Gastwissenschaftlerin am Institut für Biologie I der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, ging der Aussage nach, dass Wale der Fischerei in den Gewässern Nordafrikas und der Karibik die Fische wegfressen. In Zusammenarbeit mit amerikanischen und kanadischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelte sie auf der Basis bereits vorhandener Daten Ökosystemmodelle der Meeresgebiete. Die Forscher simulierten, was passieren würde, wenn man die Walbestände in diesen Ökosystemen verringern würde. Die Ergebnisse dieser Studie sind jüngst als Artikel im Policy Forum von Science (Bd. 323, Issue 5916, S. 880-881, 2009) erschienen. Sie zeigen, dass, selbst unter Berücksichtigung der unsicheren Datenlage, eine komplette Ausrottung aller Großwale in den Forschungsgebieten nur zu einem sehr geringfügigen Anstieg der kommerziell genutzten Fischbestände führen würde. Anderseits konnte nachgewiesen werden, dass schon kleine Veränderungen im Fischereimanagement eine deutliche Vergrößerung der Fischbestände zur Folge hätten.

Japan als vehementer Befürworter des Walfangs wird in dieser Diskussion innerhalb der Internationalen Walfangskommission vor allem von Politikern aus neueren Mitgliedsstaaten in Nordwestafrika und der Karibik unterstützt. Es handelt es sich meist um Küstenländer, die an die subtropischen und tropischen Paarungsgebiete der Bartenwale angrenzen – Gewässer, in denen Bartenwale sich nur während der Paarung und zur Aufzucht ihrer Kälber aufhalten und in denen sie gewöhnlich fast nichts fressen.

Trotzdem wird das Thema der Nahrungskonkurrenz zwischen Walen und Fischerei auf den jährlich stattfindenden Treffen der Internationalen Walfangskommission stets neu diskutiert. Es würden wertvolle Zeit und Energie verschwendet, die dafür verwendet werden könnten, um konstruktive Lösungsstrategien zu entwickeln für den schwelenden Dauerkonflikt zwischen Walfängern und Walfangsgegnern, so Kaschner.

Die Wissenschaftler schlussfolgern aus ihrer Arbeit, dass Walfang keinesfalls eine Lösung für die massiven Fischereiprobleme von Entwicklungsländern ist. Stattdessen sollten diese Probleme im größeren Kontext einer globalen Fischereikrise gesehen werden, bei der Faktoren wie lokales Missmanagement, Ausbeutung von tropischen marinen Ressourcen durch Industrienationen sowie auch die Auswirkungen des Klimawandels berücksichtigt werden müssten.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Informationsdienst Wissenschaft.

Kaltwasserkorallenriffe in Europa

Nicht nur in tropischen Gewässern existieren Korallenriffe. Auch im Atlantik sorgt ein Kaltwasserkorallenriffsystem, das von Spanien bis ins Nordmeer reicht, für den Artenreichtum im Ozean. Es wird zudem immer deutlicher, dass Kaltwasserkorallen keine Seltenheit sind: Nachdem Fischer:innen, die Überreste von Korallen in ihren Netzen fanden, lange Zeit kein Glauben geschenkt wurde, ging man den Berichten Mitte der 90er-Jahre nach und fand nahezu überall, wo man suchte, Kaltwasserkorallenriffe.

Kaltwasserkorallen scheinen einen festen Bestandteil im Ozean einzunehmen, da Proben nachwiesen, dass einige Korallen über 200.000 Jahre alt sind. Einige Fossilienfunde weisen sogar darauf hin, dass die Riffe bereits seit über 30 Millionen Jahren bestehen. Forscher:innen sehen zudem immer mehr Hinweise, dass die Kaltwasserkorallenriffe die Kinderstuben vieler Fischarten sind. Hier haben die Fische ihre Eigelege und hier wachsen die Jungfische im Schutz der Korallen heran.

Jedoch wird dieser Lebensraum bereits massiv durch die Tiefseefischerei zerstört, die mit ihren Grundschleppnetzen nach Garnelen und anderen Schalentieren, sowie einigen Tiefseefischen wie dem Orange Roughy fischt. Diese fußballfeldgroßen Grundschleppnetze walzen alles um, was ihnen in den Weg kommt – so auch die Kaltwasserkorallen. Wissenschaftler:innen schätzen, dass weltweit bereits ein Drittel der Kaltwasserkorallenriffe beschädigt ist. Hinzu kommt, dass Tiefseeorganismen und dadurch auch die Kaltwasserkorallen viel langsamer wachsen als die Lebewesen in flacheren Gebieten und somit auch länger brauchen, um sich von der Zerstörung wieder zu erholen. Die Fischerei schneidet sich also ins eigene Fleisch: Ohne Kinderstube keine Fische. Außerdem droht auch die Ozeanversauerung die Kaltwasserkorallenriffe zu zerstören.

Deshalb arbeiten die Wissenschaftler:innen mit Hochdruck daran, die Korallenriffe ausfindig zu machen und sie zu erforschen. Denn dadurch können sie Druck auf politische Institutionen aufbauen und sie dazu bewegen, Schutzgebiete einzurichten, in denen die Hochseefischerei mit Schleppnetzen verboten ist. Zudem sollten wir zumindest wissen, was wir verlieren.

Den Artikel Kaltwasserkorallen – Das Great Barrier Reef des Nordens von Andreas Heitkamp vom 07.07.2006 findet ihr bei Scinexx.

Der Artikel Geheimnisvolles Leben im arktischen Eismeer von Rüdiger Schacht vom 09.07.2007 in der Welt verdeutlicht, dass auch in den arktischen und antarktischen Gewässern Korallen zu finden sind.

Weiterführende Informationen erhaltet ihr in dem Artikel Kaltwasserkorallen – aus der Grundlagenforschung auf die politische Agenda, der auf Researchgate veröffentlicht wurde.

UPDATE: Inzwischen ist mehr über Kaltwasserkorallen bekannt. So zum Beispiel, dass sie sich von tierischem Plankton ernähren, da sie aufgrund des fehlenden Lichts keine Symbiose mit Photosynthese betreibenden Algen eingehen können. Mehr Informationen stellt unser Blogbeitrag Wissenschaftler:innen haben das erste mesophotische Korallenriff Italiens entdeckt bereit.

Ein See flüssigen Kohlendioxids in 1300 Meter Tiefe

Pressemitteilung, 01.09.2006, idw – Informationsdienst Wissenschaft

Japanisch-deutsches Meeresforscherteam entdeckt ungewöhnliches Ökosystem vor der Ostküste Taiwans:

Kohlendioxid ist ein Treibhausgas, dessen Konzentration in der Atmosphäre sich in den letzten Jahrzehnten signifikant erhöht hat und das für das weltweite Ansteigen der Temperaturen verantwortlich zu sein scheint. Unter Atmosphärendruck und Temperaturen um die 20° Celsius ist Kohlendioxid gasförmig. Erhöht man den Druck und senkt die Temperatur, verflüssigt sich das Gas bis es schließlich fest als Eis (CO2-Hydrat) vorliegt.

Hoher Druck und niedrige Temperaturen sorgen dann dafür, dass das Kohlendioxid nicht mehr als freies Gas in die Atmosphäre aufsteigen kann. Diese Eigenschaft erscheint in den Augen mancher Politiker und Wirtschaftsvertreter als die Lösung, um mit den steigenden Kohlendioxidkonzentrationen in der Atmosphäre fertig zu werden. Es gibt daher Pläne, dieses Gas in den Tiefen der Ozeane zu versenken.

Jetzt hat ein internationales Forscherteam vor der Ostküste Taiwans in 1300 Metern Tiefe einen natürlichen See aus flüssigem Kohlendioxid entdeckt und darüber in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) berichtet. Mit dem japanischen Tauchboot Shinkai 6500 untersuchten die Wissenschaftler dieses exotische Habitat auf unbekannte Lebensformen. Kohlendioxid in flüssiger Form ist eine Chemikalie, die das Leben für Mikroorgansimen auf eine harte Probe stellt. Wegen seiner Eigenschaften als Lösemittel wird es auch in für die Trockenreinigung von Kleidung genutzt. Die Forscher um Dr. Fumio Inagaki von JAMSTEC (Japan Agency for Marine Earth Science and Technology) und seine Kollegen vom Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie fanden einen negativen Effekt auf die mikrobielle Biomasse bestätigt: in der Nähe der Grenzschicht zwischen Kohlendioxidsee und dem Umgebungswasser sank die mittlere Mikrobendichte um den Faktor 100 vom 1 Milliarde Zellen pro Milliliter auf 10 Millionen. Über die Auswirkungen von CO2-Ansammlungen auf größere Lebewesen ist bisher wenig bekannt, die Forscher bemerkten aber die Abwesenheit von Tieren auf dem Meeresboden über dem CO2 See. Dafür hatten sich dort mikrobielle Spezialisten angesiedelt, die diese Kohlenstoffquelle anzapfen konnten. Nicht nur autotrophe (CO2-fixierende) Mikroorganismen sondern auch Methanzehrer haben dort ihre Nische. Das Methan und das CO2 entstehen geothermisch in dem nahegelegenen Hydrothermalfeld. Die Gase bahnen sich dann ihren Weg bis kurz unter dem Meeresboden wo sie vermutlich im Kontakt mit dem kalten Meereswasser zu Eis werden, es bilden sich Gashydrate. Das Forscherteam sieht den Fund dieses extremen Habitats als Glücksfall an, denn jetzt können sie die Auswirkungen von flüssigem Kohlendioxid auf das Tiefseeökosystem genau studieren.

Max-Planck-Forscherin Antje Boetius ist begeistert “ Als Wissenschaftler denkt man immer, man hätte schon alles gesehen, und dann findet man durch Zufall dieses Wunder in der Tiefsee.“

Wie geht es weiter?

Die Forscher um Fumio Inagaki planen nun weitere Untersuchungen des CO2-Sees im Rahmen einer multidisziplinären Forschungsfahrt. Die Herausforderung wird dabei sein, die physikalischen, chemischen und biologischen Auswirkungen der CO2 Ansammlung in situ, d.h. direkt am Meeresboden zu untersuchen, da sich das Gas beim Bergen der Proben schnell verflüchtigt und das die chemische Zusammensetzung der Probe und auch die mikrobiellen Prozesse stark verändern könnte.

Diese Pressemitteilung findet ihr bei idw – Informationsdienst Wissenschaft.

Unsere Ozeane fungieren als große Kohlenstoffsenke, sie können große Mengen an CO2 aufnehmen und sind daher extrem wichtig für den globalen Klimahaushalt. Mehr darüber könnt ihr in unserem Klima- und Forschungsblog nachlesen.

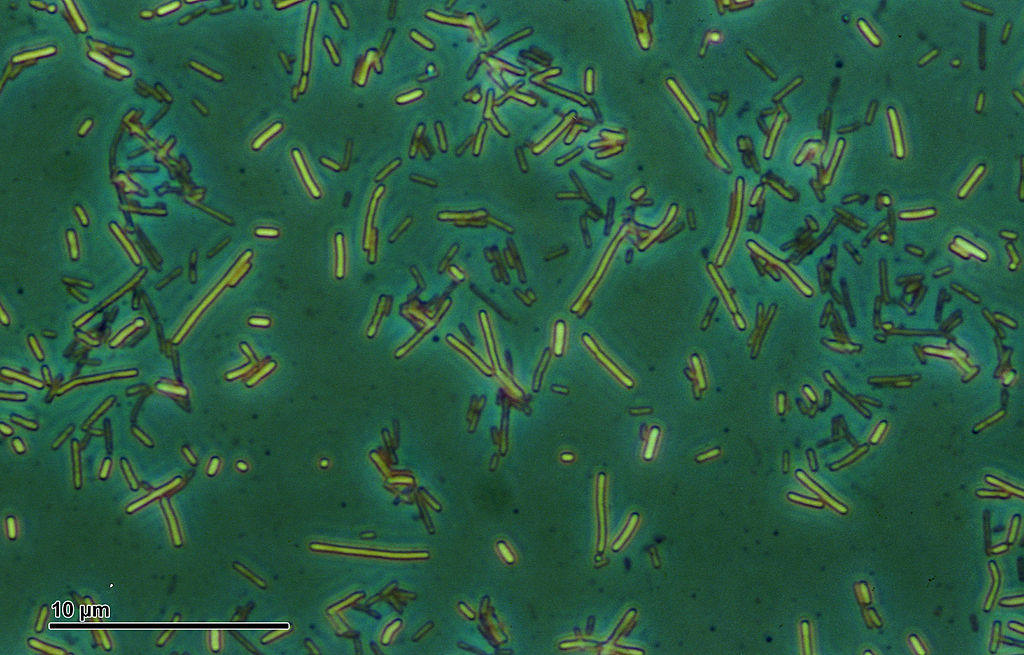

Langsam, alt und außergewöhnlich: methanfressende Einzeller tief im Meeresboden

Pressemitteilung, 22.02.2006, idw – Informationsdienst Wissenschaft

Urtümliche Einzeller tief im Meeresboden werden möglicherweise bis zu 2.000 Jahre alt. Geringe Nährstoffkonzentrationen, extrem niedriger Stoffwechsel und ungewöhnliche Stoffwechselwege machen es möglich. Ein deutsch-amerikanisches Team von Geochemikern und Mikrobiologen kam im Rahmen des Ozean Bohr Programms (ODP) jetzt mit Hilfe neuer Analysemethoden bislang nicht erforschten Archaeen auf die Spur und gewann Erkenntnisse über ihre Lebensweise und Rolle in der tiefen Biosphäre. Das Team unter Leitung des Geochemikers Prof. Kai-Uwe Hinrichs vom DFG-Forschungszentrum Ozeanränder (RCOM) in Bremen veröffentlichte seine Ergebnisse in der angesehenen Zeitschrift der Nationalen Akademie der Wissenschaften der USA (Proceedings of the National Academy of Sciences, U.S.A.).

„Erst seit relativ kurzer Zeit ist bekannt, dass tief unter dem Meeresboden im Sediment ein uns völlig unbekanntes Ökosystem existiert – die so genannte tiefe Biosphäre. Die dort lebenden Bakterien und Archaeen machen etwa ein Zehntel der lebenden Biomasse auf der Erde aus. „Archaeen sind einzellige Lebewesen, die mit Bakterien etwa so eng verwandt sind, wie Bakterien mit uns. Sie bilden die dritte große Domäne des Lebens, neben Bakterien und Eukaryonten – zu letzteren zählen Pflanzen und Tiere“, erläutert Doktorand Julius Lipp vom RCOM. Er teilt sich die Erstautorenschaft der Studie mit Jennifer F. Biddle, Doktorandin an der Pennsylvania State University. „Wir kannten Archaeen bisher hauptsächlich von lebensfeindlichen Orten: heiße Quellen in der Tiefsee und an Land, extrem salzige Lösungen, Erdöllagerstätten und eben unter enormem Druck unter fast nährstofflosen Bedingungen tief im Meeresboden“, so Studienleiter Hinrichs. „Die Organismen dort unten scheinen wichtige, uns vertraute Prozesse auf völlig andere Art und Weise auszuführen, wie zum Beispiel den Umsatz von Methan.“

Gerade dieser Prozess ist höchst interessant: Tief im Meeresboden produzieren Archaeen riesige Mengen Methan. Einen großen Teil bauen andere Archaeen wieder zu Kohlendioxid ab. Da Kohlendioxid als Treibhausgas 25-mal weniger wirksamer ist, als Methan, dämpft dies ihren Einfluss auf das Klima. Die Wissenschaftler untersuchten gezielt Schichten, in denen die Archaeen unter sauerstofffreien Bedingungen Methan zu Kohlendioxid zersetzen.

„Bisher kannten wir solche anaeroben Methanoxidierer nur aus Gebieten, wo relativ viel Methan vorkommt. Doch die Methankonzentrationen in den teilweise 90 Meter tiefen Sedimentschichten sind vergleichsweise gering“, so Hinrichs. „Genetische Vergleiche zeigten, dass es sich um neue Arten von Methanoxidierern handelt. Außerdem ist der Stoffumsatz des Ökosystems so niedrig, dass sich die Zellen theoretisch nur alle 100 bis 2.000 Jahre teilen.“

Was die Wissenschaftler fanden, hat sie fasziniert. „Unsere Untersuchungen vor der peruanischen Küste deuten darauf hin, dass zwar ein Großteil der Energie für das Ökosystem aus dem Abbau von Methan zu Kohlendioxid stammt. Aber der Kohlenstoff, den die Archaeen in ihre körpereigenen Verbindungen einbauen, stammt aus fossilem, organischen Material und nicht aus Methan“, erläutert Hinrichs. „Das ist anders, als in bisher bekannten Systemen.“

Herausgefunden haben sie all dies mit einer neuen Kombination von Methoden, die Hinrichs zusammen mit seinem Kollegen von der Pennsylvania State University Prof. House und anderen ausgeklügelt hat. Über die Analyse der Kohlenstoffisotope 12C und 13C in den Zellen der Archaeen konnten sie feststellen, welche Substanz die Organismen eingebaut haben. Dazu kam ein spezieller genetischer Fingerabdruck, den die Gruppe von Prof. Andreas Teske von der University of North Carolina, Chapel Hill, zum ersten Mal von diesem Lebensraum erhielt, sowie die Analyse artspezifischer, fettartiger Verbindungen. Zusammen zeigten diese Techniken den Wissenschaftlern welche und wie viele Mikroorganismen nicht nur vorhanden, sondern auch lebendig waren. „Analysiert man einfach alles vorhandene genetische Material, weiß man nicht, wann diese Organismen gelebt haben. In einem Ökosystem, das so langsam Stoffe abbaut, kann es sich leicht um längst abgestorbenes, altes Material handeln.“

Dieser Lebensraum im tiefen Ozeanboden ist uns heute noch weitgehend fremd: „Wir wissen weniger über ihn, als über manchen Himmelskörper. Neben der DFG und anderen Porgrammen, förderte die NASA Teile der Forschung – nicht zuletzt weil unsere Techniken auch für die Suche nach Leben auf anderen Planeten geeignet sind“, sagt Hinrichs.

Obwohl diese Vorgänge tief unter dem Meeresboden ablaufen, haben sie Einfluss auf unsere Umwelt. „Auch wenn die Prozesse extrem langsam sind: Da sie an allen Kontinentalhängen über riesige Flächen stattfinden, setzen die Archaeen riesige Mengen Methan zu Kohlendioxid um. So haben sie einen großen Einfluss auf den Treibhauseffekt“, betont Hinrichs.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim idw.

Warum die Tiefsee außerdem von großer Bedeutung ist, könnt ihr bei unserer Kampagne DEEP SEA zum Tiefseebergbau nachlesen.

Auch Permafrostböden enthalten große Mengen an Methan und spielen eine große Rolle für die globale Klimakrise. Mehr darüber erfahrt ihr in unserem Klima- und Forschungsblog.

„Nahrungsrätsel“ der Tiefsee geknackt

Wie ernähren sich die Bewohner der Tiefsee? Amerikanische Wissenschaftler scheinen das Nahrungsrätsel gelöst zu haben, wie Lebewesen in diesem scheinbar lebensfeindlichen Umfeld ohne Licht und mit großem Druck überleben können.

Den zugehörigen Artikel „Nahrungsrätsel“ der Tiefsee geknackt“ vom 13.06.2005 könnt ihr bei scinexx nachlesen.

Quastenflosser sind Reisende im Strom

Bei den afrikanischen Quastenflossern scheint es sich um Angehörige einer einzigen Population zu handeln. Das berichten Würzburger und Tutzinger Forscher im Magazin „nature“. Obwohl sie entlang der gesamten ostafrikanischen Küste vorkommen, weisen die urtümlichen Fische nur minimale genetische Unterschiede auf.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass über Entfernungen von mehreren Tausend Kilometern ein freier Genaustausch stattfinde, schreiben die Forscher um Hans Fricke vom Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Seewiesen. Angesichts der vorherrschenden Strömungen ist eher denkbar, dass die Tiere von den Komoren aus bis zum Kap im Süden und bis nach Kenia im Norden getragen würden.

Fricke und Kollegen untersuchten das Erbgut von 47 Komoren-Quastenflossern (Latimeria chalumnae). Mit ihren gliedmaßenartigen Brust- und Bauchflossen stellt die Gattung Latimeria die letzten Vertreter der Coelacanthii – einer Gruppe ursprünglicher Fische, von der man zunächst angenommen hatte, sie sei vor gut 70 Millionen Jahren ausgestorben. Erst im Jahr 1938 als höchst lebendig erkannt, scheint das Zentrum der lebenden Fossilien bei den Komoren zu liegen, nordwestlich Madagaskars.

Das Paper Relatedness among east African coelacanths von M. Schartl, U. Hornung, K. Hissmann, J. Schauer und H. Fricke vom 15.06.2005 findet ihr in nature.