Forschung

Was die Forschung untersucht und herausfindet, wird durch Wissenstransfer greifbar und verständlich.

Und ermöglicht so sinnvolles und effektives Handeln für die Meere .

Ältester Permafrostboden von Sibirien entdeckt

Pressemitteilung, 15.06.2021, Alfred-Wegener-Institut

Ein internationales Team von Fachleuten hat bei der Altersbestimmung einer Permafrostschicht in Sibirien einen neuen Rekord aufgestellt: Sage und schreibe mindestens 650.000 Jahre ist der Boden an der tiefsten Stelle alt. Die jetzt im Magazin Quaternary Research veröffentlichten Forschungsergebnisse zeigen aber auch, wie empfindlich der Boden auf Störungen reagiert – und wie schnell er zerstört werden kann.

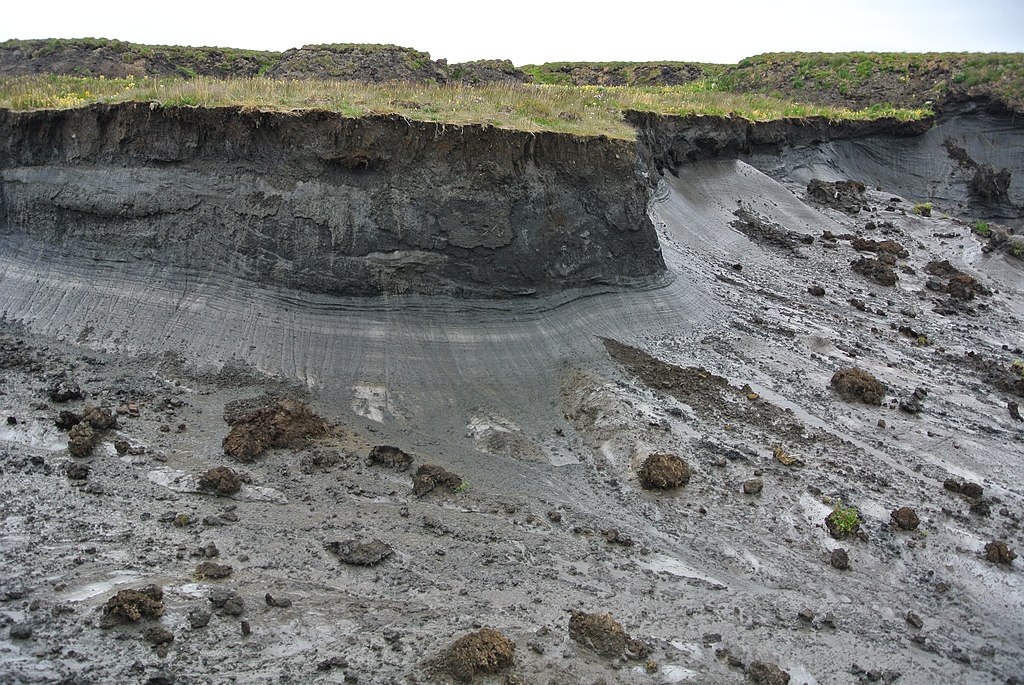

Ein internationales Forschungsteam hat das Alter des bislang ältesten, bekannten Permafrostbodens in Sibirien bestimmt. Der Boden in 50 Metern Tiefe in der Nähe der ostsibirischen Gemeinde Batagai ist seit rund 650.000 Jahren gefroren – ein Rekord. „Das bedeutet, dass diese Permafrostschicht bereits mehrere Kalt- und Warmzeiten überdauert hat“, sagt der Geograph Dr. Thomas Opel vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar und Meeresforschung (AWI) in Potsdam. Diese Erkenntnis ist von Bedeutung, weil sie zeigt, dass Permafrostböden selbst in wärmeren Zeiten nicht gänzlich abtauen müssen. So hat der Permafrostboden von Batagai offensichtlich auch besonders warme Phasen vor rund 130.000 Jahren überstanden, als es in der Arktis im Sommer rund vier bis fünf Grad Celsius wärmer war als heute. Beim Permafrost handelt es sich um Böden und Gesteine, die permanent gefroren sind, teilweise bis zu mehrere Hundert Meter tief. Sie kommen vor allem in Nordamerika und Sibirien aber auch in Hochgebirgen vor und konservieren wie eine gigantische Gefriertruhe riesige Mengen abgestorbener Biomasse, vor allem Pflanzenreste aber auch Überreste von Vertretern der Tierwelt der letzten Eiszeit wie Mammut oder Wollnashorn. Taut der Permafrost auf, werden Bakterien aktiv, die die uralte Biomasse abbauen und durch ihren Stoffwechsel die Klimagase Kohlendioxid und Methan freisetzen; je stärker das Tauen, desto stärker der Gasausstoß. Im Hinblick auf den heutigen Klimawandel befürchten Fachleute, dass sich dadurch der Treibhauseffekt noch verstärkt.

Unter günstigen Bedingungen haltbarer als gedacht

Insofern sind die aktuellen Ergebnisse, die das Forschungsteam jetzt im Magazin Quaternary Research veröffentlicht haben, von großer Relevanz. Sie zeigen, dass sehr alter, tief begrabener Permafrost bei tiefen Temperaturen im Boden natürliche Wärmeperioden überdauern kann, während der Permafrost anderenorts und vor allem von der Oberfläche her durch Erwärmung massiv abtaut. Andererseits zeigt die Situation bei Batagai aber auch, wie empfindlich der Permafrostboden auf Störungen durch den Menschen reagiert. Der 650.000 Jahre alte Permafrostboden liegt an einem Berghang eigentlich in rund 50 Meter Tiefe, wo permanent eine Temperatur von etwa minus 10 Grad Celsius herrscht. Ein Teil des Hangs aber war zwischen den 1940er und 1960er Jahren teilweise entwaldet und außerdem mit schweren Kettenfahrzeugen einer nahe gelegen Mine befahren worden. Dadurch ging die schützende und isolierende Pflanzendecke verloren. In der Folge taute der jüngere Permafrost an der Oberfläche im Sommer auf, bis der Boden schließlich ins Rutschen geriet und den alten Permafrost freilegte. Seit Jahren trägt das Schmelzwasser das aufgetaute Material hangabwärts, sodass ein großer Krater entstanden ist. Inzwischen ist die Abbruchkante bis zu 50 Meter tief. Zudem erodiert der Hang weiter um bis zu 30 Meter pro Jahr.

Kombination verschiedener Analysemethoden

Das internationale Team aus deutschen, russischen und englischen Forscherinnen und Forschern hat unter Leitung von Prof. Julian Murton von der University of Sussex den Permafrostboden vom oberen Ende der Abbruchkante bis zu ihrem Fuß mit verschiedenen Methoden untersucht, um das Alter des Permafrostes in den verschiedenen Tiefen genau zu bestimmen. Durch Bestrahlung mit Licht wurde beispielsweise gemessen, wann die in den Sandkörnern enthaltenen Quarz- und Feldspatkristalle in den verschiedenen Tiefen von nachfolgenden Schichten überlagert wurden und zum letzten Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Die Forschenden vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf bestimmten dahingegen in den Eisproben die Konzentration von radioaktivem und stabilem Chlor mittels der hochsensitiven Beschleunigermassenspektrometrie. Dadurch ließ sich direkt das Alter des Eises selbst bestimmen, welches sich in Form langer Keile im Laufe von Jahrtausenden im Permafrost gebildet hat.

Des Weiteren wurden Isotope bestimmter chemischer Elemente gemessen. Mit Isotopen bezeichnet man Atome, die unterschiedlich viele Neutronen besitzen und damit unterschiedlich schwer sind. Vom Sauerstoff etwa gibt es in der Natur drei Isotope: 16O, 17O und 18O, von denen das Team um Thomas Opel zwei für die Analysen nutzte. 18O hat zwei Neutronen mehr als 16O und ist somit schwerer. Im Laufe von Warm- und Kaltzeiten ändert sich die Konzentration der 16O- und 18O-Isotope im Eis der Gletscher und Permafrostböden, woraus man auf die vorherrschenden Klimabedingungen und damit indirekt auf das Alter der verschiedenen Permafrostschichten und des enthaltenen Eises schließen kann.

„Die Datierungsergebnisse von Batagai zeigen eindrucksvoll, wie stabil ein Permafrostboden sein kann und so Jahrhunderttausende überdauert“, sagt Thomas Opel. „Aber auch, wie empfindlich er gegenüber Störungen ist.“ Der Schaden sei irreparabel, weil der offen liegende Permafrostboden in jedem Sommer weiter abtaue. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Hangrutschung bereits auf eine Breite von rund 900 Metern ausgedehnt.

Kürzlich gestartetes Kooperationsprojekt

Das Potential des alten Permafrosts von Batagai für die Rekonstruktion von Klima- und Umweltbedingungen vergangener Zeiten ist Gegenstand eines gemeinsamen Forschungsprojekts vom AWI in Potsdam und der Northumbria University aus England, das kürzlich gestartet ist. In diesem vom britischen Leverhulme Trust geförderten Projekt soll untersucht werden, unter welchen Klimabedingungen in der geologischen Vergangenheit sich der sibirische Permafrost gebildet hat, stabil war oder degradiert ist. Diese Erkenntnisse sind wichtig für Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung des Permafrosts im Zuge der voranschreitenden Klimaerwärmung. Sowohl die bisherigen als auch die zukünftigen Arbeiten des AWI in Potsdam zu Batagai beruhen insbesondere auf der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Melnikov Permafrost Institut und der Nordöstlichen Föderalen Universität in Jakutsk.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut.

Das Schmelzen der Permafrostböden aufgrund der Klimakrise gehört, wie das Schmelzen der Eisschilde, zu den sogenannten Kipppunkten. Mehr darüber könnt ihr in unserem Forschungs– und Klimablog nachlesen.

Neue Analyse zeigt Risiken der Erderhitzung für Deutschland

Pressemitteilung, 14.06.2021, Umweltbundesamt

Bei einem ungebremsten Klimawandel würden die Risiken durch Hitze, Trockenheit und Starkregen im gesamten Bundesgebiet künftig stark ansteigen. Das zeigen die Ergebnisse der Klimawirkungs- und Risikoanalyse (KWRA) des Bundes, die heute von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt vorgestellt wurde. Die Schäden wirken sich dabei wie bei einem Dominoeffekt von bereits heute stark belasteten Ökosystemen wie Böden, Wäldern und Gewässern hin zum Menschen und seiner Gesundheit aus.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze: „Der Klimawandel bedroht die Lebensgrundlagen kommender Generationen und schränkt ihre Freiheiten ein. Die wichtigste Vorsorge ist entschlossener Klimaschutz. Doch auch für die bereits nicht mehr vermeidbaren Folgen des Klimawandels ist eine umfassende Vorsorge nötig: Deutschland braucht mehr Bäume in den Städten, mehr Grün auf den Dächern, mehr Raum für die Flüsse und vieles mehr. Und es muss schnell gehen, denn viele Maßnahmen brauchen Zeit bis sie wirken. Es dauert, bis ein Stadtbaum gewachsen ist und Schatten spendet in überhitzten Städten. Zugleich müssen alle politischen Ebenen mitmachen können. Kommunen sind als erste von den Folgen des Klimawandels betroffen. Städte, Landkreise und Gemeinden sollen daher jetzt die Unterstützung erhalten, die zu ihnen passt. Das Bundesumweltministerium wird Kommunen ab Juli mit einem eigenen Beratungszentrum beim Finden individueller Lösungen unterstützen. Wir werden auch den Einsatz von Anpassungsmanagern fördern, die vor Ort die Klimaanpassung vorantreiben. Im nächsten Schritt wird die Bundesregierung auf Basis der Klimawirkungs- und Risikoanalyse verlässliche finanzielle und rechtliche Rahmenbedingungen für eine wirksame Klimaanpassung schaffen müssen.“

Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes: „Zum Ende des Jahrhunderts könnten einige Risiken in Deutschland so stark ansteigen, dass sie nur durch tiefgreifende Vorsorgemaßnahmen reduziert werden können. Wir müssen jetzt handeln. Dazu gehört die konsequente Umsetzung naturbasierter Maßnahmen, auch beim Hochwasser- und Küstenschutz, wie Auenrenaturierung. Parallel müssen wir die Verschmutzung und Übernutzung von Wasser, Boden und Luft drastisch verringern, und in eine massive Begrünung von Freiflächen und Gebäuden investieren. Landschaften und Städte müssen wir so umbauen, dass sie sich ohne Schäden an Ökosystemen, Häusern und Infrastrukturen wie ein Schwamm mit Wasser vollsaugen und es wieder abgeben können. Wir müssen asphaltierte Flächen verkleinern oder mit wasserdurchlässigen Baustoffen ersetzen, Freiflächen und Begrünung schaffen und den Flächenverbrauch so schnell wie möglich reduzieren. Viele dieser Anpassungsmaßnahmen stärken nicht nur die Ökosysteme, sondern verbessern zugleich die Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen.“

Tobias Fuchs, Vorstand Klima und Umwelt des Deutschen Wetterdienstes: „Der Klimawandel schreitet weiter voran. Die Zunahme der Treibhausgaskonzentrationen ist bisher ungebremst. Das hat Folgen. So ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in Deutschland seit 1881 bereits um 1,6 Grad gestiegen – stärker als weltweit. Die Auswirkungen spüren wir hierzulande. Zum Beispiel hat sich die Zahl der Hitzetage mit Höchsttemperaturen über 30 Grad Celsius fast verdreifacht und die Winterniederschläge stiegen um 27 Prozent. Und wie sieht unsere Klimazukunft aus? Wenn der schlechteste Fall unseres Szenarios eintritt, dann erwarten wir für Deutschland einen Anstieg der mittleren Lufttemperatur bis zur Mitte des Jahrhunderts zwischen 2,3 und 3 Grad – im Vergleich zum frühindustriellen Zeitalter. Steigen die Treibhausgasemissionen kontinuierlich an und stabilisieren sich zum Ende des 21. Jahrhunderts auf einem sehr hohen Niveau, könnten die Temperaturen hierzulande bis 2100 um 3,9 bis 5,5 Grad steigen.“

In der Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 (KWRA) für Deutschland wurden über 100 Wirkungen des Klimawandels und deren Wechselwirkungen untersucht und bei rund 30 davon sehr dringender Handlungsbedarf festgestellt. Dazu gehören tödliche Hitzebelastungen, besonders in Städten, Wassermangel im Boden und häufigere Niedrigwasser, mit schwerwiegenden Folgen für alle Ökosysteme, die Land- und Forstwirtschaft sowie den Warentransport. Es wurden auch ökonomische Schäden durch Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser an Bauwerken untersucht sowie der durch den graduellen Temperaturanstieg verursachte Artenwandel, einschließlich der Ausbreitung von Krankheitsüberträgern und Schädlingen.

Bisher sind nur wenige Regionen in Deutschland sehr intensiv von Hitze, Trockenheit oder Starkregen betroffen. Bei einem starken Klimawandel würden bis Mitte des Jahrhunderts sehr viel mehr Regionen mit diesen Wirkungen konfrontiert sein. Im Westen und Süden Deutschlands würde sich das Klima relativ zu heute am stärksten verändern. Im Südwesten und Osten würden klimatische Extreme am häufigsten vorkommen. Die Flüsse und Flusstäler könnten durch Folgen von wasserspezifischen Risiken, wie Niedrig- und Hochwasser, betroffen sein. An der Küste würden die Gefahren durch den Meeresspiegelanstieg in der zweiten Jahrhunderthälfte deutlich zunehmen. Bei einem starken Klimawandel würde Ende des Jahrhunderts im Vergleich zu heute ganz Deutschland ein Hotspot für Risiken des Klimawandels.

Die KWRA zeigt die Risiken verschiedener Klimaszenarien in der Mitte und zum Ende des Jahrhunderts. Erstmalig wurde dabei analysiert, wie die Risiken in einzelnen Sektoren zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Für die höchsten Klimarisiken wurden zudem Anpassungsmöglichkeiten analysiert und dahingehend bewertet, wie stark sie das zukünftige Klimarisiko senken können.

Die Studie wurde im Auftrag der Bundesregierung durch ein wissenschaftliches Konsortium und unter Einbindung von Expertinnen und Experten aus 25 Bundesbehörden und -institutionen aus neun Ressorts im Behördennetzwerk „Klimawandel und Anpassung“ erarbeitet. Die Ergebnisse der Studie sind eine wesentliche Grundlage für die Weiterentwicklung der Deutschen Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (DAS).

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Umweltbundesamt.

Welches Konzept ein Landwirt für sein Gut entwickelt hat, um Wasser zu sparen und welche Maßnahmen Deutschland ergreifen muss, um das Pariser Klimaabkommen noch einhalten zu können, könnt ihr in unserem Klimablog nachlesen.

Salpen düngen das Südpolarmeer effektiver als Krill

Pressemitteilung, 02.06.2021, Alfred-Wegener-Institut

Kotballen der Manteltiere sorgen für höhere Verfügbarkeit von Eisen als die von Krill

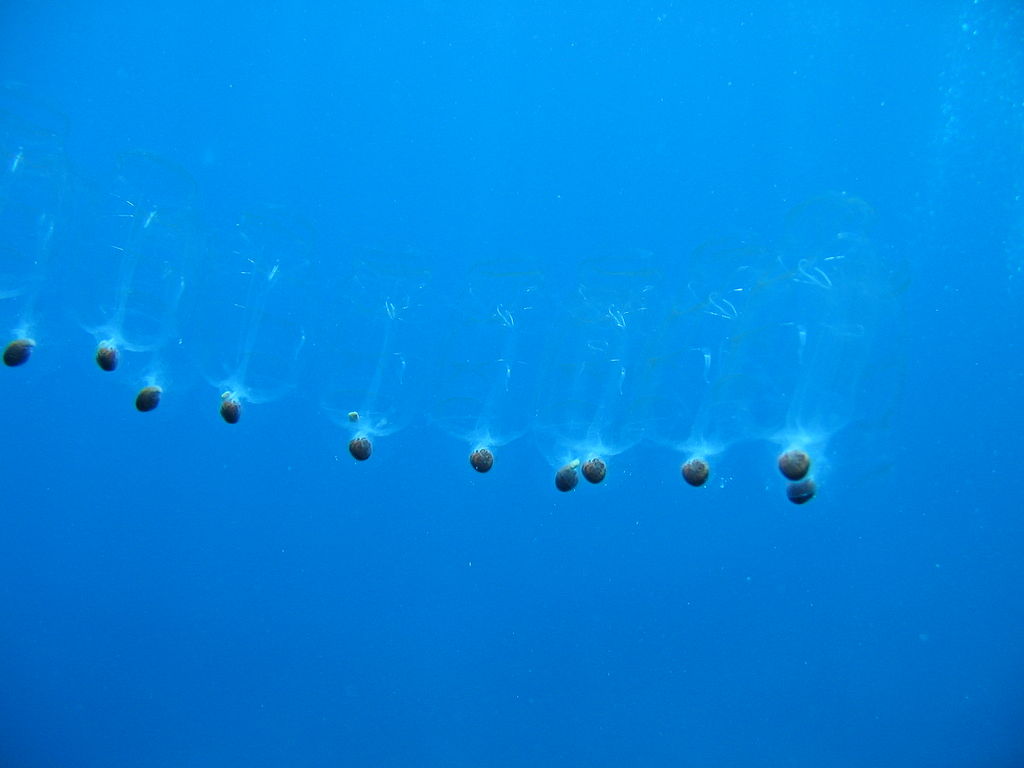

Forschende des Alfred-Wegener-Instituts haben erstmals experimentell die Freisetzung von Eisen aus den Kotballen von Krill und Salpen unter natürlichen Bedingungen gemessen und dessen Verfügbarkeit an einer natürlichen Gemeinschaft von Kleinalgen des Südpolarmeeres getestet. Antarktisches Phytoplankton kann den Mikronährstoff Eisen aus dem Kot von Salpen im Vergleich zu Krill besser aufnehmen. Beobachtungen der letzten 20 Jahre zeigen, dass der Antarktische Krill im Südpolarmeer als Folge des Klimawandels zunehmend von Salpen verdrängt wird. In Zukunft könnten Salpen effektiver als Krill die Fixierung des Treibhausgases Kohlendioxid durch antarktische Mikroalgen ankurbeln. Das berichtet das Forschungsteam jetzt in der Fachzeitschrift Current Biology.

Eisen ist die primär limitierende Ressource für das Wachstum von Phytoplankton in weiten Teilen des Südpolarmeeres. Somit bestimmt die vorhandene Menge an Eisen maßgeblich, wie viel CO2 die Kleinalgen fixieren und wieviel Biomasse dadurch an der Basis des Nahrungsnetzes zur Verfügung steht. Studien belegen deutlich, dass im Zuge des Klimawandels der antarktische Krill, die Schlüsselart des Südpolarmeeres, zukünftig von Salpen verdrängt wird.

„Wir haben untersucht, was ein Regimewechsel von Krill zu Salpen für die Primärproduktion bedeutet“, berichtet Dr. Scarlett Trimborn vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI). Die Leiterin der AWI-Forschungsgruppe EcoTrace führte mit ihrem Team auf einer Expedition mit dem Forschungsschiff Polarstern dazu erstmals Experimente mit natürlichen Phytoplanktonpopulationen im Südozean rund um Elephant Island durch. Als Eisenressource boten die Forschenden den Kleinalgengemeinschaften Kotballen von Krill und Salpen an, denn mit einem Regimewechsel zwischen den Arten würde in Zukunft auch mehr Kot durch Salpen produziert.

„Wir waren überrascht, dass das Kotballenmaterial von Salpen im Vergleich zu Krill pro Mikrogramm Kohlenstoff mehr Eisen freisetzt. Außerdem haben wir herausgefunden, dass das Eisen, welches sich aus den Kotballen der Salpen gelöst hat, besser für Phytoplankton verfügbar war, als das Eisen aus Krill-Kotballen“, berichtet Sebastian Böckmann aus der EcoTrace-Gruppe und Erstautor der Studie. Die Phytoplanktongemeinschaften konnten bis zu fünfmal mehr Eisen aus den Salpen-Kotballen aufnehmen als aus den Ausscheidungen des Krills. Grund für die größere Eisenaufnahme könnten Liganden sein, die die Verfügbarkeit des Eisens für die Algen erhöhen. Dies könnte einen deutlichen Anstieg der CO2-Fixierung durch Phytoplankter zur Folge haben.

Das Südpolarmeer ist für die Klimaentwicklung hochrelevant, denn die riesigen Gebiete können potentiell große Mengen CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen oder auch an sie abgeben. In einigen Regionen, beispielsweise rund um die Antarktische Halbinsel, ändert sich durch den Klimawandel die Meereisbedeckung. Ist der Ozean eisfrei, dringt mehr Sonnenlicht als Energiequelle für die Photosynthese in die oberen Wasserschichten ein. Allerdings bestimmt die Verfügbarkeit der Ressource Eisen maßgeblich die CO2-Aufnahme durch Mikroalgen. „Wir wissen zwar, aus welchen Quellen Eisen ins Südpolarmeer eingetragen wird, bisher ist allerdings vollkommen ungeklärt, wie viel von dem Eisen überhaupt von den Mikroalgen aufgenommen werden kann, vor allem was dessen Freisetzung durch das Recycling von Grazern wie Salpen und Krill betrifft. Unsere Studie liefert einen wichtigen Beitrag zur Modellierung der Stoffkreisläufe im Südpolarmeer der Zukunft“, resümiert Scarlett Trimborn.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut.

Rund um die Elephant Island wurden in regelmäßigen Abständen Gruppen von Finnwalen gesichtet. Mehr darüber könnt ihr in unserem Forschungsblog nachlesen.

Antarktischer Hotspot: Finnwale lieben die Gewässer um Elephant Island

Pressemitteilung, 27.05.2021, Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Tonaufnahmen belegen: Die Bartenwale nutzen fast ganzjährig die krillreichen Gewässer der Insel, die daher unter Schutz gestellt werden sollten

Finnwale sind in der Zeit des kommerziellen Walfanges so stark bejagt worden, dass nur ein kleiner Teil der Population auf der Südhalbkugel überlebt hat und Meeresbiologen bis heute nur wenig über das Leben der zweitgrößten Wale der Welt wissen. Um so erfreulicher sind nun Forschungsergebnisse von Wissenschaftler:innen des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) und des Johann Heinrich von Thünen-Institutes für Seefischerei, wonach sich eine große Zahl der Bartenwale regelmäßig in den krillreichen Gewässern um Elephant Island aufhält. Beweise dafür liefern Unterwasser-Tonaufnahmen aus der Region, auf denen im Spitzenmonat Mai so viele Finnwalrufe zu hören sind, dass die einzelnen Laute zu einem Klangteppich verschmelzen, berichtet das Forscherteam jetzt im Fachmagazin Royal Society Open Science. Angesichts dessen fordern die Meeresbiologen nun Schutzmaßnahmen für diesen wichtigen Lebensraum, um die sich andeutende Erholung der Finnwal-Population nicht zu gefährden.

Finnwale sind immer noch selten und kommen laut Lehrbuch in Gruppen von drei bis maximal sieben Tieren vor. Umso überraschter war AWI-Meeresbiologin Elke Burkhardt, als sie im antarktischen Spätsommer 2012 auf einer Expedition des deutschen Forschungseisbrechers Polarstern in die Scotiasee mehr als 100 Finnwale im Meer nördlich der Elephant Island zählte. War diese Ansammlung ein Zufallsfund oder treffen die zweitgrößten Bartenwale der Welt hier regelmäßig in so großer Zahl aufeinander? Und wenn ja, warum?

Um Antworten auf diese Frage zu finden, brachten Elke Burkhardt und ihr Team im Januar 2013 eine Verankerung mit zwei Unterwasser-Akustik-Rekordern sowie einem Gerät zur Bestimmung des Nahrungsangebotes im Küstenbereich nordwestlich der Insel aus. Drei Jahre lang, von Januar 2013 bis Februar 2016, zeichneten die Instrumente die Geräuschkulisse der Unterwasserwelt sowie Daten zum Nahrungsangebot in der oberen Wassersäule auf und halfen somit, einen der wohl wichtigsten Lebensräume der südlichen Finnwale zu identifizieren.

„Unsere Polarstern-Beobachtungen waren kein Zufall. Wie unsere Aufnahmen zeigen, halten sich die Tiere regelmäßig von Dezember bis August in den Gewässern rund um Elephant Island auf. Sie machen hier nicht nur Jagd auf Antarktischen Krill, sondern beginnen auch mit der Partnersuche. Die meisten Finnwal-Rufe haben unsere Rekorder nämlich genau in jener Jahreszeit aufgezeichnet, in der auch die Fortpflanzungszeit der Population auf der Südhalbkugel beginnt“, berichtet Elke Burkhardt.

Identifizieren lassen sich die Finnwale anhand eines artspezifischen dumpfen Lautes: „Menschen würden ihn vermutlich nur als Vibration in der Magengrube wahrnehmen, denn seine zentrale Frequenz liegt bei etwa 20 Hertz und damit ausgesprochen tief“, erklärt Elke Burkhardt. Paarungsbereite Finnwal-Bullen, die Weibchen anlocken wollen, stoßen diesen Bass-Laut in schneller, regelmäßiger Abfolge aus. „Ihr Werben erklärt vielleicht auch, warum unsere Rekorder im Monat Mai so viele dieser Rufe aufgezeichnet haben, dass sie zu einem Klangteppich verschmolzen sind und kaum noch als Einzellaute auszumachen waren“, erzählt die AWI-Meeresbiologin.

Neue Argumente für ein Meeresschutzgebiet rund um Elephant Island

Ihre Freude über die vielen Finnwale an Elephant Island ist groß: „Sollte diese Ansammlung tatsächlich ein Anzeichen für eine wachsende Finnwal-Population sein, dann wäre das ein Achtungserfolg für das internationale Walfang-Moratorium, welches vor 35 Jahren in Kraft getreten ist“, sagt die Meeresbiologin.

Gleichzeitig aber geben die neuen Erkenntnisse auch Anlass zur Sorge: „In der Scotiasee wird zum einen viel nach Antarktischem Krill gefischt; zum anderen wird dieses für Finnwale sehr bedeutsame Gebiet häufig von Kreuzfahrtschiffen besucht. Aus diesen Gründen ist es nun umso wichtiger, das Meeresgebiet rund um Elephant Island umfassend zu schützen und sowohl die Krillfischerei als auch den Tourismus so zu regulieren, dass ein Schaden für den Finnwal-Bestand ausgeschlossen werden kann“, sagt Elke Burkhardt. Dafür sollte regelmäßig das akustische Umfeld (Soundscape) aufgezeichnet werden, um Veränderungen der Bestände zu dokumentieren.

Wo verbringen die Finnwale von Elephant Island den Winter?

Bei der Analyse seiner Unterwasseraufnahmen stieß das Forschungsteam noch auf ein weiteres interessantes Detail. Der 20-Hertz-Ruf enthält mitunter einen Begleitklang mit einer Frequenz von 86 Hertz. Dieser wiederum gleicht Finnwal-Lauten, die chilenische Meeresbiologen vor der zentralen Küste Chiles aufgezeichnet hatten – und zwar vor allem in jener Jahreszeit, in der die Rekorder an Elephant Island nur selten Töne der Bartenwale aufzeichneten. Werden die Laute in beiden Regionen eventuell von ein und derselben Walpopulation erzeugt, die zwischen den südlichen Shetland-Inseln, zu denen Elephant Island gehört, und der Pazifikküste Chiles hin- und herwandert?

„Es wird vermutet, dass Finnwale populationsspezifische Begleittöne erzeugen, anhand derer man unterschiedliche Populationen voneinander unterscheiden kann. Sollte diese Annahme stimmen, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass jene Finnwale, die sich im Südsommer an Elephant Island aufhalten, ihre Kälber später im Jahr in den wärmeren Gewässern vor der chilenischen Pazifikküste auf die Welt bringen und diese Wale regelmäßig zwischen beiden Gebieten pendeln“, sagt Elke Burkhardt.

Um Gewissheit zu erlangen, seien jedoch weitere Untersuchungen notwendig, für die das Forschungsteam aus Bremerhaven weitere Unterwasserrekorder im Umfeld der Insel verankert hat. Diese sollen im Jahr 2022 geborgen werden. Derzeit werten die Meeresbiolog:innen ihre Unterwasseraufnahmen aus der Zeit nach 2016 aus. Erste Ton-Schnipsel sind vielversprechend: Der Finnwal-Treffpunkt an Elephant Island war auch in den Sommern nach 2016 sehr gut besucht.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.

Ein Eisberg, doppelt so groß wie Berlin, droht in der Antarktis abzubrechen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Forschungsblog.

Unterwasserlärm betrifft Pinguine genauso wie Wale und Delfine

Pressemitteilung, 22.04.2021, Umweltbundesamt

Woche gegen Lärm im Meer präsentiert Ergebnisse aus Forschungsprojekt

Die Weltmeere werden immer stärker durch vom Menschen verursachten Lärm belastet. Meerestiere können durch solchen Lärm gestört oder sogar verletzt werden. Das vom Umweltbundesamt (UBA) geförderte internationale Forschungsprojekt „Hörvermögen von Pinguinen“ zeigt, dass auch Pinguine, genau wie Wale und Robben, im Meer hören und auf Lärm reagieren. Weltweit erstmals werden Hörkurven von Pinguinen erstellt, die zeigen, wie gut die Tiere in unterschiedlichen Frequenzbereichen hören. Während Lärm für Menschen bereits auf der Ebene des Störens geregelt ist, fehlen solche Schutzkonzepte für den größten Teil des marinen Lebens. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes: „Unterwasserlärm überschreitet alle Grenzen. Wir brauchen dafür eine politische Lösung auf EU- und auch auf internationaler Ebene.“ Die Ergebnisse des Forschungsprojektes werden am 28.04.2021, dem Tag gegen Lärm, während der Woche gegen Lärm im Meer präsentiert. Die Woche gegen Lärm im Meer startet am 25.04.2021.

In dem deutsch-dänischen Forschungsprojekt wurde weltweit erstmals das Hörvermögen von Pinguinen erforscht. Die erste vollständige Hörkurve eines Pinguins wird in Kürze vorliegen. Erste Ergebnisse zeigen zudem, dass Pinguine bereits bei relativ leisen Geräuschen erschrecken und von der Schallquelle wegschwimmen. Untersuchungen an Pinguinen in freier Wildbahn unterstützen diese Ergebnisse. Dort führte der Einsatz seismischer Airguns in 100 km Entfernung dazu, dass die untersuchten Pinguine ein Nahrungsgebiet nicht mehr aufsuchten.

Lauter Schall kann sich schädigend auf das Hörvermögen von Tieren auswirken und eine Verschiebung der Hörschwellen, also eine „Schwerhörigkeit“, auslösen. Auch wenn Unterwasserschall das Gehör nicht verletzt, kann er stören und dadurch negativ wirken. Insbesondere von Schiffen und einigen Forschungsgeräten ausgesandte tieffrequente Schallwellen können weit und laut im Meer wahrgenommen werden. Dadurch können Tiere aus relevanten Lebensräumen vertrieben, Verhalten geändert oder Kommunikation mit Artgenossen gestört und so ihre biologische Fitness negativ beeinträchtigt werden. Dirk Messner: „Schiffe müssen einfach von Anfang an möglichst leise entwickelt werden. Der Blaue Engel für Schiffsdesign gibt hier die richtigen Anstöße. Er wird aber leider noch viel zu selten angestrebt.“

Unterwasserlärm durch Rammungen oder den Einsatz von seismischen Airguns kann bis zu 1.000-mal lauter als Schiffslärm sein. In den meisten Regionen stellt der Lärm durch die Schifffahrt aber die dominante Lärmquelle in den Weltmeeren dar. Und die Anzahl der Schiffe weltweit steigt jährlich weiter an. Die Seeschifffahrtsorganisation (IMO) der UN hat schon 2014 freiwillige Richtlinien zur Reduzierung von Unterwasserlärm veröffentlicht, die empfehlen, bereits beim Design der Schiffe die Lärmemissionen zu minimieren. Trotzdem gab es seitdem aber kaum Fortschritte bei der Reduzierung von Schiffslärm in der Handelsschifffahrt.

Im Südpolarmeer sind Pinguine, aber auch Wale und Robben durch den Antarktis-Vertrag vor Störungen durch Unterwasserschall und anderen menschgemachten Einflüssen geschützt. Das UBA prüft als zuständige deutsche Behörde für Aktivitäten in der Antarktis vor einer Genehmigung mögliche Umweltauswirkungen auf geschützte Arten.

Schweinswale, die einzige in Deutschland heimische Walart, werden durch ein Schallschutzkonzept geschützt. Für die Antarktis setzt sich das UBA dafür ein, die dort lebenden Tiere durch ein Konzept in Anlehnung an das deutsche Schallschutzkonzept, zu schützen und hat deshalb ein bis 2023 laufendes Forschungsprojekt beauftragt, das die dafür notwendigen Schallschutzwerte für die Antarktis identifizieren soll.

Mit der Woche gegen Lärm im Meer soll über das Thema Unterwasserschall informiert und auf Zusammenhänge aufmerksam gemacht werden. Sie wird durch das Deutsche Meeresmuseum und das Naturkundemuseum Berlin im Rahmen eines Forschungsvorhaben für das Umweltbundesamt durchgeführt. Die Woche gegen Lärm im Meer beginnt am Tag des Pinguins (25.04.2021) und präsentiert am Tag gegen Lärm (28.04.2021) die Ergebnisse des Vorhabens. Als weiteres Highlight findet am 28.04.2021 eine Podiumsdiskussion mit der UBA-Vizepräsidentin Dr. Busse und weiteren hochrangigen Teilnehmern statt.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim Umweltbundesamt.

Hier findet ihr weitere Informationen über die Ursachen und Auswirkungen von Unterwasserlärm und den Kurzfilm „Unterwasserlärm – Ein unüberhörbares Problem“.

Schätze am Meeresboden schützen

Pressemitteilung, 10.02.2021, WWF

WWF: Tiefseebergbau ist eine vermeidbare Umweltkatastrophe / Weltweites Moratorium gefordert

Der heute veröffentlichte WWF-Bericht „In Too Deep: What We Know, And Don’t Know, About Deep Seabed Mining“ skizziert die wichtigsten ökologischen und sozialen Risiken des Tiefseebergbaus, die mit der Zulassung dieser Industrie verbunden wären. Laut WWF hätte der kommerzielle Abbau von marinen mineralischen Rohstoffen wie Kobalt, Lithium und Nickel in Tausenden Metern Wassertiefe aller Voraussicht nach zerstörerische Auswirkungen auf die Ökosysteme und die Artenvielfalt der Tiefsee.

Auch die globale Fischerei, Lebensgrundlage von weltweit etwa 200 Millionen Menschen, insbesondere in Entwicklungsländern, könnte beeinträchtigt werden. Außerdem könnten großflächige Eingriffe am Meeresgrund die Kohlenstoff- und Nährstoffkreisläufe im Meer gefährden.

„Einige industrielle Akteure behaupten, dieser Rohstoffabbau in der Tiefsee sei notwendig, um die Nachfrage nach Mineralien zu befriedigen, die in Batterien für Elektroautos und in den elektronischen Geräten in unseren Taschen stecken. Aber hier sind die Prioritäten wohl falsch gesetzt“, sagt Tim Packeiser, WWF-Experte für Tiefseebergbau. „Wir können unsere bereits belasteten Meere nicht noch weiter zerstören. Stattdessen sollten vorhandene Materialien besser recycelt werden. Statt einen Run auf die Tiefsee zu eröffnen, müssen wir in die Entwicklung rohstoffsparender Produktionsweisen und alternativer Produkte investieren und insgesamt unseren Verbrauch senken.“ Die Unterstützung des industriellen Tiefseebergbaus läuft der Idee einer Kreislaufwirtschaft und den Zielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen zuwider.

Auch die Behauptungen von Tiefseebergbau-Akteuren hinsichtlich der Möglichkeiten, Umweltschäden zu mindern, betrachtet der WWF skeptisch. „Angesichts der Langsamkeit der Tiefseeprozesse ist es unwahrscheinlich, dass sich zerstörte Lebensräume innerhalb menschlicher Zeiträume erholen. Vorsorge muss deshalb das leitende Prinzip für alles Handeln in der Tiefsee sein“, betont Tim Packeiser. Durch Bergbauaktivitäten am Meeresgrund aufgewirbelte Sedimente und der Wiedereintrag von Abraum ins Meer können riesige Trübungswolken bilden, die mit den Meeresströmungen weit über die eigentlichen Abbaugebiete hinausgetragen werden. Letztlich tragen die Allgemeinheit und der gesamte Planet die Risiken, während sich die wirtschaftlichen Vorteile des Tiefseebergbaus auf wenige Unternehmen beschränken werden. Dabei gilt der Meeresboden außerhalb nationalstaatlicher Grenzen laut Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen als „Gemeinsames Erbe der Menschheit“.

Der WWF fordert ein weltweites Moratorium für den Tiefseebergbau, bis die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen umfassend verstanden sind und bis bewiesen ist, dass Tiefseebergbau in einer Weise betrieben werden kann, die den effektiven Schutz der Meeresumwelt gewährleistet und den Verlust der Artenvielfalt verhindert. Zudem sollten zuvor alle alternativen Möglichkeiten, unseren Rohstoffverbrauch durch Kreislaufwirtschaft zu minimieren, ausgeschöpft werden. „Mit dem Wissensstand von heute ist Tiefseebergbau ein unverantwortliches Risiko. Bevor nicht bewiesen ist, dass großflächiger Rohstoffabbau ohne erhebliche Auswirkungen auf die hochsensiblen Lebensgemeinschaften der Tiefsee betrieben werden kann, darf gar nicht erst damit begonnen werden. Die Tiefsee selbst ist der Schatz“, so Tim Packeiser.

Diese Pressemitteilung und den zugehörigen WWF Report „In Too Deep: What We Know, And Don’t Know, About Deep Seabed Mining“ findet ihr beim WWF.

Weitere Informationen zum Tiefseebergbau könnt ihr bei unserer Kampagne DEEP SEA und in unserem Tiefseeblog nachlesen.

Erstmals Glyphosat-Nachweis im Meer

Pressemitteilung, 14.12.2020, IOW Leibnitz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde

IOW entwickelt neue Methode und führt erfolgreiche Messungen in der Ostsee durch

Glyphosat ist einer der weltweit meistgenutzten Unkrautvernichter. Das umstrittene Herbizid,

das unter anderem im Verdacht steht, krebserregend zu sein, wird auch in Deutschland

intensiv genutzt. Vom Land gelangt es in Flüsse, die es ins Meer spülen. Wie viel sich dort

findet, war allerdings bisher unbekannt, denn in Salzwasser waren Glyphosat und sein

Abbauprodukt Aminomethylphosphonsäure (AMPA) aus methodischen Gründen nicht

nachweisbar. Marisa Wirth vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) hat

nun eine neue Methode entwickelt, mit der beide Stoffe im Meer zuverlässig gemessen

werden können. Damit konnte sie Glyphosat und AMPA erstmals in der Ostsee nachweisen.

Glyphosat, das als sogenanntes „Totalherbizid“ vor allem in Landwirtschaft, Gartenbau und

Industrie genutzt wird, aber auch in Privathaushalten häufig zur Anwendung kommt, gelangt

durch Regen- und Winderosion von den Einsatzflächen in Bäche, Flüsse und Seen.

Dementsprechend kann es gemeinsam mit seinem durch biologische Prozesse entstehenden

Abbauprodukt, der Aminomethylphosphonsäure (AMPA), weltweit im Süßwasser

nachgewiesen werden. IOW-Forscher konnten beide Stoffe auch schon in Ästuaren

nachweisen, die in die Ostsee münden, niemals jedoch im Meer selbst. Wie toxisch das

Herbizid auf Meeresorganismen wirkt, ist nicht abschließend geklärt.

„Als Grundvoraussetzung, um das Gefahrenpotenzial einer Substanz für ein Ökosystem

beurteilen zu können, muss man zu allererst herauszufinden, ob und in welchen

Konzentrationen die Substanz dort nachgewiesen werden kann“, hebt Marisa Wirth hervor,

die sich in ihrer Doktorarbeit am IOW auf den Nachweis von Glyphosat in Umweltproben

spezialisiert hat. „Ausgangspunkt für unsere aktuelle Studie war daher die Frage, ob

Glyphosat und AMPA tatsächlich nicht im Meer ankommen – etwa durch biologischen

Abbau und Ablagerung in den Fließgewässern –, oder ob es schlichtweg methodische

Schwierigkeiten sind, die bislang einen Nachweis in marinen Ökosystemen verhindert

haben“, erläutert die Meereschemikerin weiter.

Eine aus den Ästuar-Studien bekannte Hürde für einen zuverlässigen Nachweis im Meer ist die

starke Verdünnung der beiden Zielsubstanzen, je weiter man sich von den Flussmündungen

entfernt und Proben im offenen Meer nimmt. „Bevor man Glyphosat und AMPA mit

instrumentellen Mitteln – Flüssigchromatographie und Massenspektrometrie – überhaupt

messen kann, werden die Proben so stark aufkonzentriert, dass die Geräte die Substanzen

erfassen können“, schildert Wirth einen wichtigen Arbeitsschritt in der Glyphosat-Analytik. Bei

Meerwasserproben erwies sich für diesen Schritt bislang das darin enthaltene Salz als

Problem: Bei der Festphasenextraktion, mit der man die Aufkonzentration erreicht und bei der

die Zielsubstanzen aus einer flüssigen Probe erst an ein festes Trägermaterial gebunden und

danach wieder in ein sehr viel kleineres Flüssigkeitsvolumen überführt werden, verhindern die

Salzionen die Bindung der Glyphosat- und AMPA-Moleküle an die feste Phase. „Unsere

Zielsubstanzen ‚rauschen‘ also quasi ungehindert durch die Festphase durch und gehen

verloren, weil das Salz alles blockiert“, so Wirth. Auch bei der eigentlichen Messung können

die Salze Störeffekte hervorrufen und instrumentelle Signale verschieben oder unterdrücken,

so dass keine zuverlässige Analyse möglich sei, führt die Chemikerin aus.

Um die Salz-Störeffekte bei der Probenaufkonzentration in den Griff zu bekommen, testete

Wirth verschiedene Trägermaterialien für die Festphasenextraktion und konnte als geeignetes

Material schließlich ein Polymer identifizieren, das durch sogenannte molekulare Prägung

hochselektiv Glyphosat und AMPA bindet und zugleich unempfindlich gegenüber dem Salz

der Meerwasserproben ist. Außerdem etablierte sie erfolgreich einen zusätzlichen

Aufreinigungsschritt vor der instrumentellen Messung, der eine störungsfreie Analytik erlaubt.

Nach gründlicher Validierung der neuen Methode, auch für unterschiedliche Salzgehalte

zwischen 5 und 20 bzw. 35, wie sie typischerweise in der Ostsee und in den offenen Ozeanen

auftreten, wurde das Verfahren an natürlichen Umweltproben von sieben verschiedenen

Beprobungsstellen in der Westlichen Ostsee getestet. Beide Substanzen, sowohl Glyphosat,

als auch sein Abbauprodukt AMPA konnten nachgewiesen werden – damit erstmals im Meer.

Die Glyphosatkonzentrationen zwischen 0,42 und 0,49 ng/l waren, unabhängig von der

Entfernung zur Küste, recht konstant mit Ausnahme einer Messung von 1,22 ng/l in der

inneren Lübecker Bucht. Die AMPA-Konzentrationen (maximal 1,47 ng/l) waren in der Nähe

von Flussmündungen deutlich höher als weiter draußen im Meer, wo sie zum Teil unter die

Nachweisgrenze der neuen Methode fielen.

„Mit der am IOW entwickelten Glyphosat- und AMPA-Analytik können wir erstmals in

Konzentrationsbereichen unterhalb von 1 ng/l messen, wie sie in marinen Ökosystemen zu

erwarten sind – und das störungsfrei bei allen Salzgehalten, die man in den unterschiedlichen

Meeresgebieten der Welt findet“, sagt Marisa Wirth. Die jetzt in der Ostsee gemessenen Werte

lägen weit unterhalb der Konzentrationen, die für Menschen oder Meeresorganismen als

bedenklich diskutiert werden. Aber da bisher nur diese punktuellen Messungen vorliegen, sei

noch keine Datenbasis für eine Einschätzung vorhanden, inwieweit die Ostsee durch diese

Stoffe gefährdet ist, so Wirth weiter. „Wir haben jetzt aber eine hinreichend sensitive und

zuverlässige Methode, mit der man ein aussagefähiges Umweltmonitoring im Meer für beide

Substanzen durchführen kann. Auch sind jetzt Studien möglich, die sich mit aktuellen

Forschungsfragen beschäftigen, beispielsweise mit Transport, Beständigkeit oder Abbau von

Glyphosat und AMPA in der Meeresumwelt“, kommentiert die IOW-Forscherin abschließend.

Diese Pressemitteilung findet ihr beim IOW.

Welche Auswirkungen diese Umweltgifte auf große Meeressäuger wie Wale haben, erfahrt ihr in unserem Forschungsblog.

Im Boden der Weltmeere lagern bis zu 16 Millionen Tonnen Mikroplastik

An der Meeresoberfläche im Pazifik schwimmt ein Müllstrudel mit der vierfachen Größe von Deutschland und unter Wasser sieht es noch schlimmer aus. In einer australischen Studie berechneten Wissenschaftler:innen eine Gesamtmenge von neun bis 16 Millionen Tonnen Mikroplastik in den Böden unserer Weltmeere. Jedes weitere Jahr kommen ungefähr 1,5 Millionen Tonnen dazu. Während Plastik eine gesundheitliche Gefahr für Tiere und Menschen darstellt, produziert Phytoplankton einen Großteil des Sauerstoffs, den wir atmen. Dass an vielen Orten bereits mehr Plastikpartikel als Plankton im Meer schwimmen könnte, ist besorgniserregend. Mit dem Verbot von bestimmten Plastikprodukten im Jahr 2021 erhofft sich die Politik, diese Mengen zukünftig zu reduzieren.

Den zugehörigen Artikel „Im Boden der Weltmeere lagern bis zu 16 Millionen Tonnen Mikroplastik“ vom 07.10.2020 findet ihr bei Spiegel Online.

Wenn ihr in eurem Alltag mehr auf die Vermeidung von Mikroplastik achten wollt, könnt ihr euch den Einkaufsratgeber vom BUND angucken. Weitere Alternativen zu (Einweg)Plastik findet ihr bei unserer Kampagne BLUE STRAW.

DAM-Pilotmissionen untersuchen Einfluss von Grundschleppnetz-Fischerei auf Meeresschutzgebiete in Nord- und Ostsee

Pressemitteilung, 30.11.2020, Deutsche Allianz für Meeresforschung

Berlin, 30. November 2020 Welche Auswirkungen hat der Ausschluss der Fischerei mit Grundschleppnetzen auf die Meeresschutzgebiete in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) von Nord- und Ostsee? Mit dieser Kernfrage beschäftigen sich zwei Pilotmissionen in Nord- und Ostsee, die im Rahmen der Forschungsmission „Schutz und nachhaltige Nutzung mariner Räume“ der Deutschen Allianz für Meeresforschung (DAM) im März gestartet sind. Die Frage stand auch im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung zu den Pilotmissionen, die aufgrund der COVID-19-Beschränkungen heute im digitalen Raum stattfand. Rednerinnen und Redner aus Politik, Behörden, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutierten über Herausforderungen einer nachhaltigen Fischerei und Nutzung von Nord- und Ostsee (Programm).

Forschungsfokus Grundschleppnetz-Fischerei für effektives Schutzgebiet-Management

Grundschleppnetze, mit denen bodennah lebende Fische wie Schollen, Seezungen, Kabeljau (Dorsch) oder Garnelen gefangen werden, beeinträchtigen den Meeresboden und die dort siedelnden Lebensgemeinschaften erheblich. Je nach Fanggebiet und -methode können Lebensräume wie Sandbänke, Riffe, Muschelbänke oder Sandkorallen unterschiedlich stark geschädigt werden. Daher soll die mobile grundberührende Fischerei (MGF) zumindest in Teilen der deutschen und europäischen Meeresschutzgebiete in den kommenden Jahren ausgeschlossen werden.

Die beiden DAM-Pilotmissionen bieten nun die Chance zu verfolgen, wie sich die Schutzgebiete nach Ausschluss der grundberührenden Schleppnetzfischerei entwickeln. Dafür wird zunächst der aktuelle Umweltzustand in ausgewählten Regionen inner- und außerhalb von Meeresschutzgebieten in der AWZ von Nord- und Ostsee als Referenz erforscht und dokumentiert, um danach zu analysieren, wie sich Lebensgemeinschaften, Meeresbodenmorphologie, Biogeochemie der Meeressedimente und Austauschprozesse zwischen Sediment und Wassersäule ohne weitere Störungen entwickeln. Solche Einflüsse auf Meeresschutzgebiete sind bisher kaum untersucht und die Ergebnisse bieten eine wichtige Grundlage für ein zukünftiges Management der Schutzgebiete in Nord- und Ostsee.

Vorsorgeforschung für einen nachhaltigen Umgang mit den Küsten, Meeren und Ozeanen

Für diese Art von Vorsorgeforschung hätten die norddeutschen Bundesländer mit dem Bund die Deutsche Allianz Meeresforschung (DAM) im letzten Jahr geschaffen, betonte Bettina Martin, die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern, in ihrem Grußwort: „Die Deutsche Allianz Meeresforschung hat das Potential, eine der weltweit größten und erfolgreichsten marinen Forschungsallianzen zu werden. Damit wir dieses Ziel erreichen können, müssen sich alle vier Kernbereiche der DAM entfalten können: Forschung, Infrastrukturen, Datenmanagement und Digitalisierung sowie Transfer. Es bedarf der gemeinsamen Kraftanstrengung aller Partnerinnen und Partner, damit dieses wichtige Projekt schon bald seinem Anspruch gerecht werden kann und eine Spitzenstellung in der internationalen Meeresforschung einnimmt.”

Volker Rieke, Leiter der Abteilung Zukunftsvorsorge – Forschung für Grundlagen und nachhaltige Entwicklung im Bundesministerium für Bildung und Forschung, beschrieb in seinem Grußwort die Erwartung der Politik: „Die Forschungsmissionen der Deutschen Allianz Meeresforschung sollen nicht nur exzellente Forschung ermöglichen. Wichtig ist auch der Transfergedanke: Das Ziel ist, das erlangte Wissen in die Umsetzung zu bringen. Politik und Gesellschaft benötigen konkretes Handlungswissen, um den großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen.“

Handlungsorientierte Forschung zur Umsetzung der EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

Mit den Pilotmissionen leistet die Meeresforschung einen Beitrag zur Umsetzung der 2008 unterzeichneten EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) für die deutschen Teile der Nord- und Ostsee. Deutschland stehe hier in der Pflicht, eine Verbesserung des Umweltzustandes von Nord- und Ostsee zu erreichen, sagte Christiane Paulus, Leiterin der Abteilung Naturschutz und nachhaltige Naturnutzung im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, in ihrem Grußwort. „Die Deutsche Allianz Meeresforschung ist für unsere Arbeit eine wichtige Verbündete. Ich freue mich deswegen sehr über diese Neu-Gründung. Die handlungsorientierten Forschungsergebnisse der DAM für einen nachhaltigen Umgang mit den Meeren werden uns helfen, der Verantwortung gerecht zu werden, die Deutschland für Arten und Lebensräume in seinen sowie den Meeren weltweit hat.“

Klaus Jürgens, Projektleiter der Pilotmission Ostsee am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), erwartet von den Pilotmissionen neue Erkenntnisse über die Bedeutung von Meeresschutzgebieten für den Erhalt lebensraumtypischer Artengemeinschaften, Sedimentfunktionen und Ökosystemprozesse in der Ostsee als Grundlage für Empfehlungen zum Management der Naturschutzgebiete. „Wir erfassen in unseren Untersuchungen alle Komponenten, von Bakterien und Stoffumsetzungen bis zur Fischfauna, und bekommen damit das erste Mal ein umfassendes Bild der Auswirkungen grundberührender Fischerei auf die Ökologie der Meeresschutzgebiete in der Ostsee,“ erklärte er beim Podiumsgespräch.

Es müssten geeignete Schutzmaßnahmen entwickelt werden, um den Umweltzustand in Nord- und Ostsee zu verbessern und dem möglichen Verlust der Artenvielfalt zu begegnen, erläuterte Karen Wiltshire, Projektleiterin der Pilotmission Nordsee und Stellvertretende Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI). „Die menschliche Zukunft ist eng mit intakten Meeresökosystemen verknüpft. Wir benötigen Wissen, einen effektiven Wissenstransfer und Vorsorge, um die Nutzung mit dem Schutz dieser Systeme zu verbinden. Die Pilotmissionen sind ein wichtiger Baustein in diesem unabdingbaren Prozess.”

Wissen wirksam machen, Meeresschutzgebiete effektiver managen

In Meeresschutzgebieten soll die biologische Vielfalt erhalten und wiederhergestellt werden. Dafür werden für jedes Gebiet Managementpläne abgestimmt, die Schutzmaßnahmen für die vorkommenden Arten und Lebensräume enthalten. Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist verantwortlich für die Umsetzung der Managementpläne in den Meeresschutzgebieten der AWZ. Britta Knefelkamp, als Abteilungsleiterin im BfN für Meeresnaturschutz zuständig, verspricht sich von den Pilotmissionen wissenschaftsfundierte Ergebnisse, die im politischen Prozess nutzbar sind und die Abstimmung und konkrete Umsetzung fischereilicher Maßnahmen erleichtern können. „Diese Daten liefern uns neben dem behördlichen Monitoring Informationen über den aktuellen Zustand der Meeresschutzgebiete. Um die marinen Ökosysteme besser zu verstehen, Zustandsveränderungen rechtzeitig zu erkennen und effiziente Maßnahmen ergreifen zu können, müssen wir zukünftig die Zusammenarbeit von Naturschutz und Forschung noch weiter intensivieren.“

Der Auftaktveranstaltung folgt ein Fachtreffen am 1./2. Dezember, ebenfalls im Online-Format.

Diese Pressemitteilung findet ihr bei der DAM (Deutsche Allianz für Meeresforschung).

In einer gemeinsamen Pressemitteilung warnen DEEPWAVE und andere Umweltverbände vor der Industrialisierung der Nord- und Ostsee. Mehr darüber erfahrt ihr in unserem Politikblog.

Kehren die großen Räuber in die Nordsee zurück?

Pressemitteilung, 26.11.2020, Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Forschungsverbundprojekt BioWeb gestartet.

Senckenberg-Wissenschaftlerin Ingrid Kröncke koordiniert das neu gestartete Forschungsverbundprojekt „BioWeb“. Ziel der Projektpartner*innen ist es, die Veränderungen in der Artenvielfalt und in den Nahrungsnetzen der Nordsee zu untersuchen. Zudem sollen Lösungen für eine ökologisch, ökonomisch und sozial verträgliche zukünftige Nutzung entwickelt werden.

Wie sieht die Nordsee in zwanzig Jahren aus? Und welche Konsequenzen haben die rasanten Änderungen der Umwelt für die Artenvielfalt, die Nahrungsnetze und die Menschen, die von und mit der Nordsee leben? Diese Themen werden im neuen Forschungs-Verbundprojekt „BioWeb“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, untersucht. „Vor allem die Akteur*innen vor Ort im Nordseeküstenbereich, zu denen die lokale Fischerei, Aquakultur, Wirtschaft, Tourismus sowie Politik und Verwaltung gehören, brauchen Lösungsvorschläge, wie eine ökologisch, ökonomisch und sozial verträgliche zukünftige Nutzung der Nordsee aussehen kann und welche Möglichkeiten der Anpassung es für sie gibt“, so Frau Prof. Dr. Ingrid Kröncke von Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven und Koordinatorin des Verbundprojektes, zu denen auch das Alfred-Wegner-Institut, die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover und das Thünen-Institut für Seefischerei gehören.

Im Vergleich zur globalen Situation ändern sich die Artenvielfalt und das Nahrungsnetz der Nordsee besonders schnell, unter anderem angetrieben durch massive Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten sowie durch den Klimawandel. Allerdings gibt es auch positive Signale: Wertvolle Fischbestände profitieren vom nachlassenden Fischereidruck und verminderte Nährstofffrachten der großen Flüsse wirken sich positiv auf die Eutrophierung der südlichen Nordsee aus. „Wie sich die Vielzahl der verändernden Faktoren auf die Zusammensetzung und Funktionsweise der Nahrungsnetze in der Nordsee auswirken und zusammenspielen werden, ist dagegen weitgehend unbekannt“, erklärt Kröncke.

Daher sollen in dem neuen Projekt vorhandene Daten aus vielen einzigartigen Langzeitreihen kombiniert werden, um besser zu verstehen, wie sich zukünftige Änderungen auswirken könnten – von der Verfügbarkeit der Nährstoffe an der Basis der Nahrungsketten bis hin zu großen Räubern, wie Thunfischen und Kegelrobben am oberen Ende. Dies sind die Grundlagen für Zukunftsszenarien, wie die Nordsee sich entwickeln wird, und damit Handlungsspielräume aufzeigen zu können. Kröncke hierzu: “Mit diesem Ansatz werden wir der Gesellschaft die notwendigen Entscheidungsgrundlagen bieten, die für Weichenstellungen zu einer nachhaltigen Nutzung der Nordsee gebraucht werden“.

Diese Pressemitteilung findet ihr bei der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung.

Was es mit der Idee, Treibhausgase unter der Nordsee zu speichern, auf sich hat, könnt ihr in unserem Forschungs- und Klimablog nachlesen.